Maxime Prangé—Voir, se souvenir et façonner la lumière

Entre souvenirs de paysages et éclats de lumière, Maxime Prangé compose une œuvre sensible où chaque projet devient une expérience de perception. Il nous parle ici de mémoire, de tradition japonaise et de la part invisible de la lumière.

English version here→

Tu as grandi entre lacs et montagnes, avec le paysage en mouvement vu depuis le train. Que reste-t-il aujourd’hui de cette expérience dans ton regard, et comment cela influence ton travail ?

De ces espaces et expériences qui sont restés imprimés dans mes souvenirs, il reste tout. J’ai souvent conduit mes recherches photographiques à questionner et explorer ces souvenirs, ces paysages dans leur dimension sensorielle et émotionelle, tel un chercheur en art.

C’est à dire étudier le sensible avec une démarche scientifique, pour comprendre d’une part ma propre perception, ce qui l’affect et la transforme, puis comment cela se conjugue dans un ressenti collectif puis une construction culturelle.

Lorsque j’intègre ces recherches dans ma pratique de designer, c’est ce qui génère une collection comme Washi No Akari explorant les sentiments lumineux du Japon à travers le papier washi et par extension l’histoire sensible de l’ouverture et du seuil dans l’architecture japonaise.

Depuis l’enfance, tu observes la lumière avec une grande attention. Qu’est-ce qui te fascine en elle ?

Washi No Akari réunit papier washi, Torii, mobilier traditionnel japonais et lumière. Quelle a été ta démarche pour concevoir cette collection ?

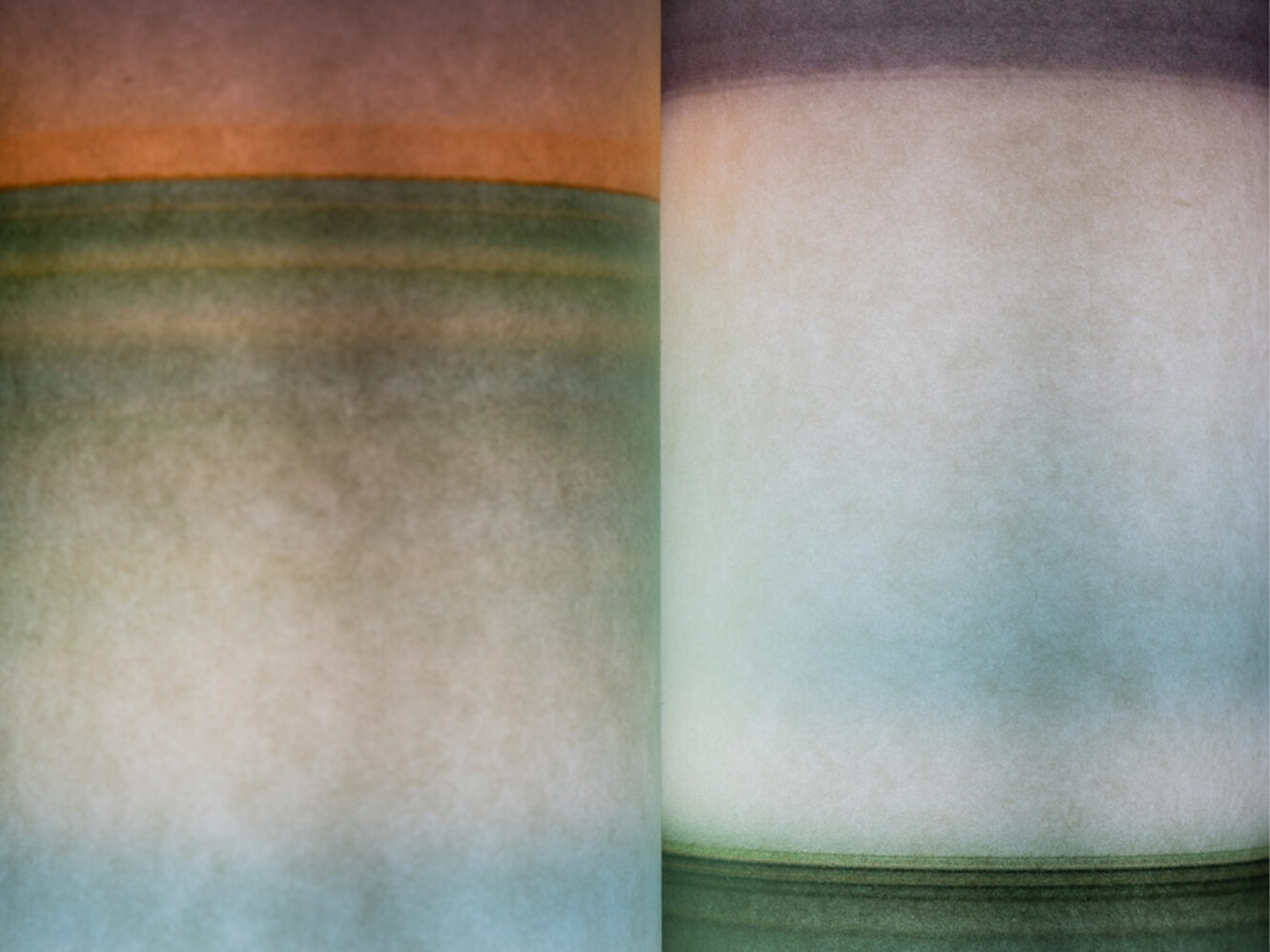

Tout est parti d’une expérience optique consistant à générer des paysages horizontaux comme des peintures de Rothko, directement avec l’appareil photo. En les découvrant, en les parcourant, un rapprochement assez évident s’est fait avec un projet de paravent lumineux et dynamique en washi que je développais avec des fabricant de papier installé en France et formés au Japon.

Je me suis intéressé davantage au mobilier et à l’architecture traditionnel japonaise dans laquelle s’incrit ce papier washi. Cela a donné une première pièce, Indigence, puis les Torii et les Seuil, chaque fois inspiré par un objet ou élément en particulier de cette culture.

Les TORII jouent entre lumière naturelle et lumière intérieure. Quelle importance donnes-tu à ce contraste ?

La lumière n’a pas qu’une fonction éclairante de nuit, tout comme le luminaire n’est pas qu’un objet sculptural de jour. De la même façon que la lumière naturelle (le soleil, la lune, les étoiles, etc..) révèle un paysage différent à chaque instant du jour et de la nuit, les Torii évoluent lentement dans le temps grâce à cette transition des couleurs entre lumière extérieure et intérieur. C’est une manière de les rendre plus vivante et de les inscrire dans le paysage du quotidien.

“Du dedans au dehors, du jour à la nuit, de l’environnement au paysage. Je mène dans ces espaces sensibles une recherche visuelle et matérielle sur les relations entre culture, lumière et perception.”

Tu convoques des références japonaises tout en affirmant une esthétique personnelle. Comment abordes-tu cette tension entre tradition et création ?

Je ne peux que partir de ma perception pour étudier le réel et le comprendre. Même avec une connaissance profonde du Japon, elle serait toujours teintée par mon imaginaire et ma culture. Je choisis de fait de ne pas aller vers la littéralité ou la reproduction mais de raconter cette rencontre personnelle.

L’objet en lui-même résonne avec le Japon sans prétendre lui ressembler, car c’est un mélange d’évocation. Quant aux paysages que j’inscris dans mes créations, ces sentiments lumineux sont certes les miens ; pour autant, par leur abstraction, chacun s’y projette avec sa propre histoire et son imaginaire.

Peux-tu nous décrire ton processus créatif pour la création d’un objet, de sa génère à sa production ?

La démarche est la même de façon générale, mais chaque espace de recherche sur l’influence culturelle de la lumière a un cheminement propre. Je dirais qu’il s’agit d’un processus très ouvert avec des objectifs définis qui peut s’écrire ainsi :

Un travail d’observation photographique vient d’abord nourrir une recherche sur un sentiment lumineux singulier, parfois même un simple phénomène, comme la projection au sol d’un vitrail, la lumière d’un riad ou le jour éternel des cercles polaires. Au fil du temps, des résonances, des questions et des réflexions surgissent sur l’environnement culturel du sujet. En parallèle, une étude documentaire, historique et matérielle permet de comprendre l’influence de ce sentiment lumineux sur un peuple qui le vit quotidiennement, sur son architecture, sa spiritualité. Peu à peu, tout cela construit une toile abstraite en apparence mais pleine de sensations cohérentes, dont je commence à dessiner le cadre : c’est le passage à la forme, à la matière, à l’usage. S’en suivent des allers-retours, des maquettes, des recherches techniques, des développements d’outils qui cristallisent peu à peu des objets manifestes. Le travail en collection, comme objectif final, donne un cap et un cadre pour la suite, afin d’y intégrer de nouvelles créations.

Quelle est la place de l’outil dans ta pratique, et quels sont tes outils de prédilection ?

Aujourd’hui, qu’est-ce qui te stimule le plus dans ta pratique ?